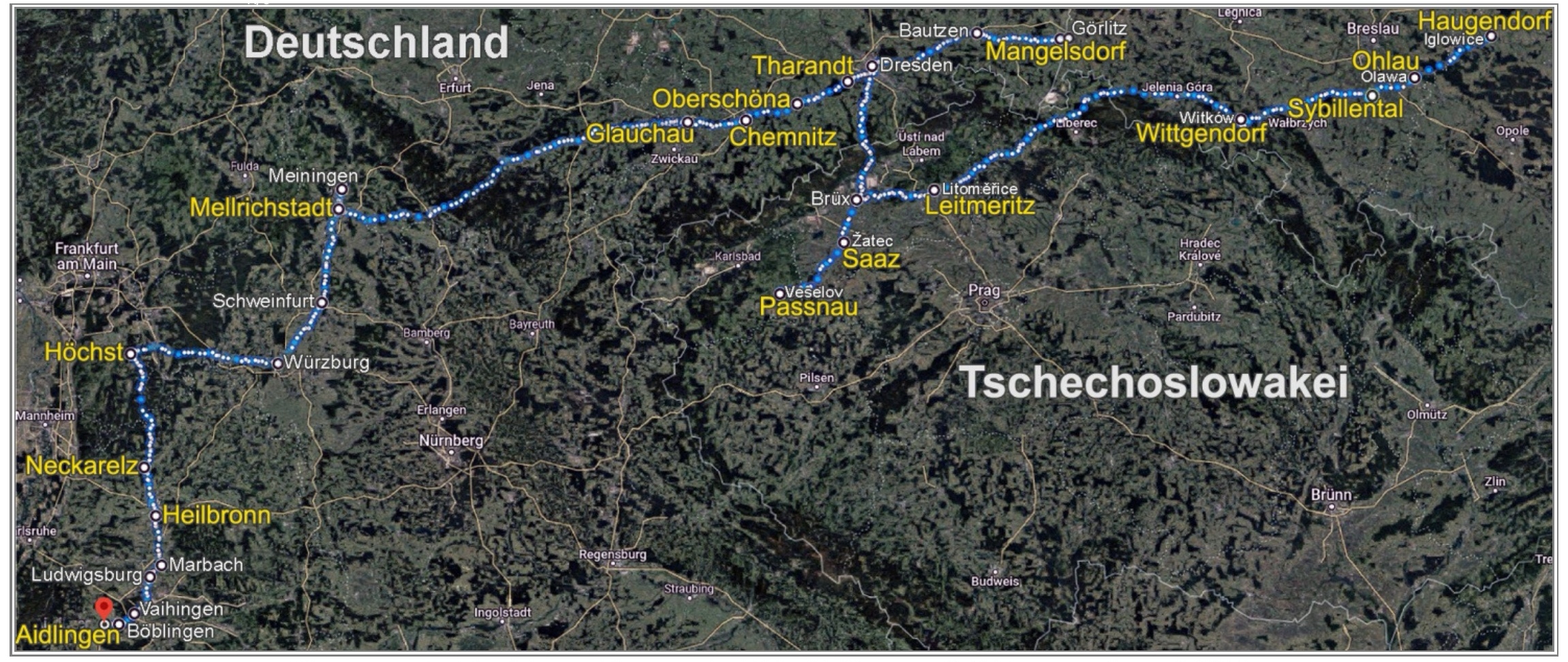

…mit ihren vier kleinen Buben durch den Krieg – ca. 1500 km von Schlesien bis in die alte Heimat

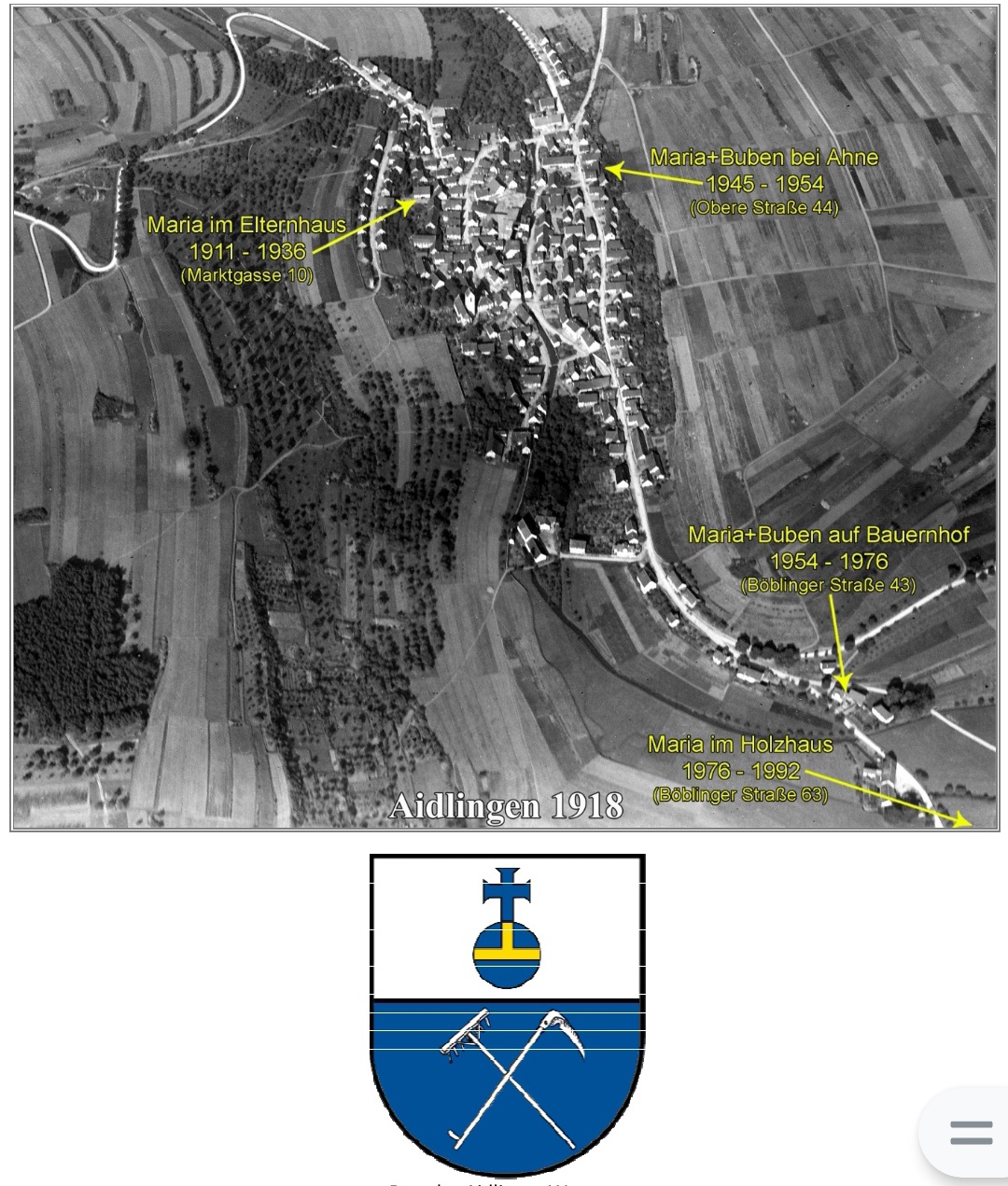

Durch den Aufschrieb meiner Ahne Maria (1911-1992) wurde mir bewusst, wie wichtig Herz, Intuition und Vertrauen auch in ihrem turbulenten Leben war.

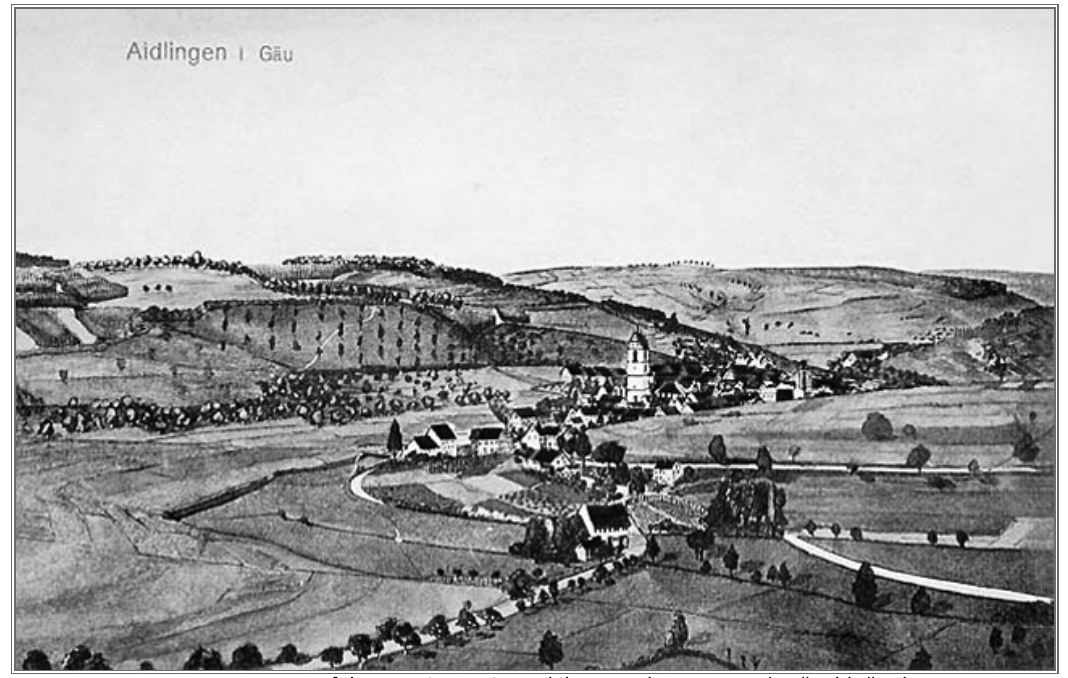

Sie war 1936 mit ihrem Mann wegen der Landwirtschaft von Aidlingen nach Schlesien ausgewandert und musste 1945 mit ihren 4 kleinen Buben den geliebten Mann und Hof verlassen.

Hier über ihre lebensfeindliche, 9-monatige Flucht – ca. 1500 km zuerst im Pferdewagen, dann zu Fuß mit Handwagen und zuletzt Koffer und Rucksack sowie den Kleinsten tragend.

>>Am Sonntagabend den 14. Januar 1945 kam der Ortsgruppenleiter und sagte:

„Stiefel, nun hat Deine Stunde auch geschlagen.“

„Ich bin bereit!“ So hatte er sich Montag früh um 8 Uhr auf dem Wehrbezirks- kommando in Namslau zu melden.

Wir hatten die Aufforderung erhalten übrige Bettstücke und Federn abzugeben. Ich brachte meine Federsäcke zur Nachbarin Seitz, die Ortsbäuerin war.

Als ich zurückkam stand mein Christi in der Wohnküche.

„Ja Vater wo kommst denn Du her“ fragte ich.

„Mich wollen sie nicht.“ „Auch recht“, meinte ich.

Er sagte dann, dass er vorläufig daheim sein könne und an der Grenze Beobach- tungen machen müsse und zwei Mal täglich, früh und abends, auf dem Befehlsstand Meldung machen müsse.

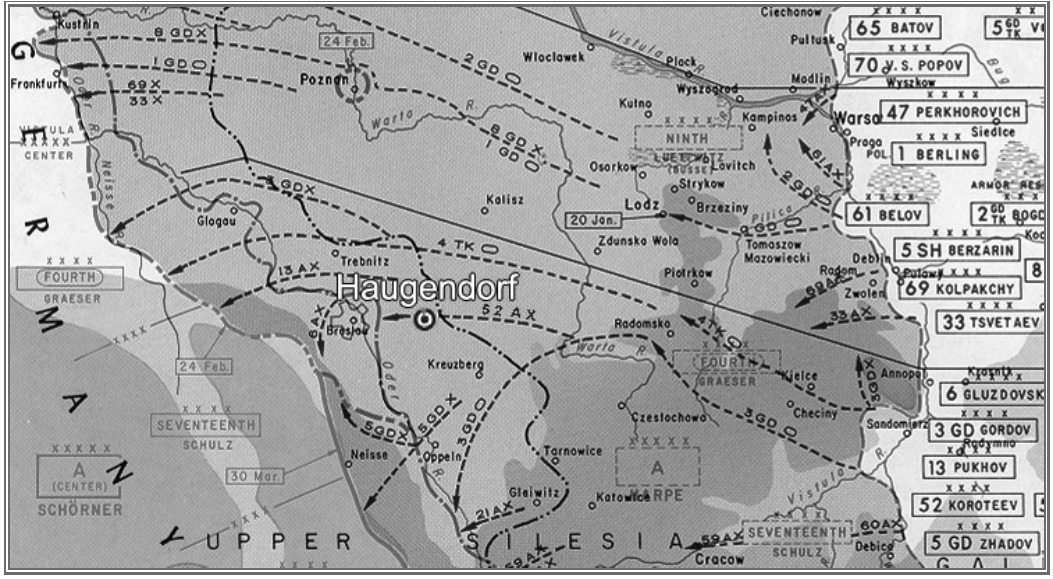

Da der Russe am 12.1.45 mit 90 Divisionen aufge- brochen war, war mit al- lem zu rechnen.

So tat er bis Donnerstag wie ihm befohlen wurde.

Ich hatte große Wäsche. Vater sagte, ich müsse pa- cken, denn wir müssten das Gebiet räumen.

Er wurde aber vereidigt, dass er keinem Menschen davon sagte.

„Dann packe ich auch nicht, stell Dir vor, wenn alle andern unvorbereitet gehen müssten.“ Darauf ging er in alle Häuser und sagte ihnen was er wusste.

Ich hing die Wäsche draußen auf, in der Hoffnung, dass sie trocknete.

Es ging ein arger Wind, dann kam nachts ein Schneesturm wie wir nie zuvor einen erlebt hatten. Ein großer Teil der Bettwäsche war zerrissen, am Kachelofen wurde vollends getrocknet.

Ich hatte die halbe Nacht gepackt. Unser Vater und Stanislaus machten Obst- kisten dicht. So konnten wir Wäsche und Lebensmittel verpacken.

Über den Kastenwagen machten sie eine Stange und hängten die Rapsplane darüber, auch verlängerten sie das Wagenbrett. Von 4 Familien sollten Menschen und Habe auf dem Wagen Platz nehmen.

Seitz‘ ihr Fuhrwerk sollte samt den Fohlen nach Namslau und Städter weg- bringen. Die Bahn war nur für die Wehrmacht reserviert.

Um ½ 5 Uhr abends holten wir die Pferde aus dem Stall. Das Vieh fing an zu schreien, denn es war ja Futterzeit. Unsere Muttersau machte das Nest zum Ferkeln.

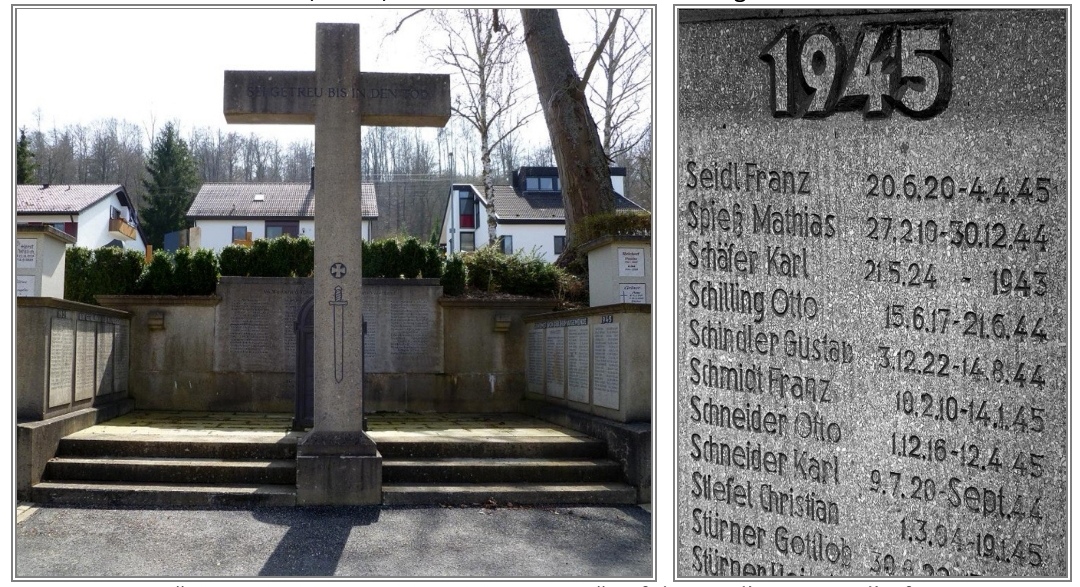

Vater musste bleiben, er hatte den Befehl die Brücke zwischen Haugendorf und Reichtal zu sprengen – er war ja nun Volkssturmmann.

Unter der Türe nahmen wir Abschied. Ich hörte mich sagen, Vater, wir sehen uns nie mehr. Ich hoffte auf eine beruhigende Antwort, denn mein Mann war immer der Optimist, doch schwieg er.

Im Osten brannten die Nachbarsdörfer und war der Himmel rot.

An unserem schönen Kreuzkirchle an der Kreuzstraße nach Haugen- dorf, Buchelsdorf, Belmsdorf und Lorzendorf sah ich noch einmal zurück, aber mir fiel sofort Lots Weib ein.

Von allen Seiten kamen nun die Wagen gefahren. Pferde- und Och- sengespanne, Schlitten und Hand- wagen.

Ich lief hinter unserem Wagen her, denn ich hatte keinen Platz mehr.

Da kam ein Radfahrer und ließ anhalten. Es war mein Mann der für mich Platz machte. Er selbst fuhr nach Namslau um Ausrüstung zu holen.

Eine große Erleichterung war es für mich, dass unser Stanislaus ganz selbst- verständlich mitging. Die Straßen waren voll Schnee.

In Giesdorf verließen wir die Straße und fuhren querfeldein in Richtung Langkau, denn in Nams- lau waren schon die russischen Panzerspitzen.

Es war eine ganz klare Nacht und klirrende Kälte, -21 Grad.

So fuhren wir bis zum Abend und kamen dann in Ohlau an.

Wir fanden Quartier bei zwei ledigen Schwestern, bekamen Abendbrot und die Buben durften in die Betten der Beiden.

Nach kurzer Zeit ging ein Geschrei los, „unsere Füße“, sie waren schwarzblau geschwollen, was sie aber erst in der Wärme spürten.

Unser Brot war steinhart gefroren und konnten wir`s über Nacht auftauen. Ich durfte in der Stube auf einer Bank mich hinlegen.

Schlafen konnte ich nicht, denn es waren einige junge Männer anwesend und es war so eine leichtfertige Unterhaltung und mein Herz war so krank in der Sorge um unseren Vater.

Am Sonntagfrüh kamen Mädchen und Frauen an unseren Wagen und brachten uns Kaffee und Kuchen. Hier trafen wir auch Tante Trudl Heck, ihre Mutter, Ulli und Hartmut.

Ich war so froh, nun waren wir 8 Haugendorfer Wagen und gemeinsam fuhren wir weiter.

Auf den Straßen war nun ein kilometerlanger Treck.

Schlimm war es, wenn eine Kreuzstraße kam, da dauerte es stundenlang weil jedes Dorf genaue Anweisung einzuhal-

ten hatte.

Überhaupt ging es ordentlich zu und war gut organisiert.

Trotzdem sah man viel Elend – wie sich Fußgänger, die kein Gespann hatten, mit ihrer Habe abplagen mussten.

Am schlimmsten war es für Säuglinge und alte, gebrechliche Menschen.

Am Sonntagabend hielten wir an einem Schloss in Sybillental.

Es hatte einen Raureif und der Park war schön wie im Märchen. Wir wurden mit heißer Kartoffelsuppe gespeist. Die Besitzer hatten noch geschlachtet und die Suppe war so fett, dass sich Ernst gleich erbrechen musste.

Wir hatten auch ein 4 Monate altes Kind auf unseren Wagen, so durften die Mütter die Windeln am Ofen trocknen.

Ein Zimmer war mit Matratzen ausgelegt, worauf wir übernachten konnten. Die Schlossbewohner waren auch aufbruchbereit.

Von da ab waren wir meist in leeren Ställen, denn das Vieh war schon überall abtransportiert und meist auch schon die Bewohner auf der Flucht.

Wir kamen nun in die Berge, die Straßen waren überall vereist und wir hatten keine Bremse am Wagen. So musste ich bergab immer eine Stange in das linke Rad stecken und aus Leibeskräften anhalten.

Wer in den Graben kam blieb liegen, denn für jeden gab es nur Vorwärts.

Es kam vor, dass das Rad bis man unten war rauchte und die Buben mussten ihr Wässerle drüber machen.

Nach 8 Tagen kamen wir in Wittgendorf/Kreis Landeshut an, im Schlesischen Gebirge.

Wir wurden einem Bauern Namens Englert zugeteilt, zusammen mit Frau Seitz, ihren beiden Buben, ihrem Polen und Kascha der Polin.

Nach einigen Tagen kamen noch 10 Verwandte aus Breslau.

So war es für die Leute einfach zu viel und wir kamen ins Nachbar-Bauernhaus. Der Mann war bei der Wehrmacht und die Frau nicht begeistert von uns.

Ohlau, den 22.1.45

Meine Lieben!

Will Euch kurz mitteilen, dass wir von Haugendorf weg mussten. Maria fuhr am Freitag den 19.1.45 abends mit den Fuhrwerk und den Kindern ab.

Sie sollen nach Reichenbach kommen. Ich habe Maria gesagt wann es nicht geht soll sie alles zurücklassen und mit dem Zug nach Trauzenbach fahren.

Ich habe einen besonderen Auftrag und habe mich dann einer Kompanie von Brieg angeschlossen, die den Panzergraben besetzt hatten.

Bis jetzt hatte ich Glück gehabt und so denke ich, dass ich auch weiterhin Glück habe. Hoffentlich kommt Maria gut mit den Kindern an.

Eine Adresse habe ich noch nicht, wo ich noch zugeteilt werde weiß ich auch noch nicht.

Ich hoffe, dass es Euch gut geht und dass wir uns wiedersehen. Solltet Ihr von Maria Post bekommen so schreibt viele Grüße von mir und sie braucht keine Angst zu haben.

Nun grüsst Euch recht herzlich Euer Christian

Mutter schreibt dazu: Gestempelt war Christians Umschlag mit 3.2. Bunslau.

Ich denke, dass wir nun bald wieder einen Brief von ihm bekommen, dieser kam am 12.2. an.

Wir haben auch so an den Buben ihre Geburtstage gedacht.

Unsere Lieben! Wittgendorf, den 5.2.45 Schon seit den Weihnachtstagen sind wir ohne Nachricht von Euch‚ auch wissen wir nicht ob von uns ein Brief in Eure Hände gelangte. Hoffentlich seid Ihr Lieben gesund und wohlbehalten ins Neue Jahr gerutscht und habt Ihr Glück gehabt vor den Fliegern, denn kürzlich hörten wir wieder von einem Angriff auf Stuttgart und Berlin. Ihr werdet Euch auch um uns gesorgt haben als der Russe am 18. und 19. Januar die deutsche Grenze durchbrach. Gottlob sind wir unversehrt geblieben. Ich hatte gerade Donnerstags große Wäsche als es hieß, der Kreis Kreuzburg werde geräumt. Zum Glück ging nachts ein scharfer Wind, dass die Wäsche halb trocknete. Früh hing ich dann die Stube voll und brachte so das Meiste das zu packen war noch trocken. Obwohl ich Tagelang ganz spät ins Bett ging, gab es noch unendlich viel zu tun ehe das Nötigste an Essen und Wäsche verpackt war.

Unser Vater wurde am 15. Jan. als Pionier eingezogen und bekam den Auftrag die Brücke zwischen Reichtal und Haugendorf zu sprengen falls der nötige Moment eintrete. Dies gab mir die Gewissheit, dass das Packen nötig sei. Es gab noch ganz ahnungslose Leute die kaum an Gefahr dachten obwohl es hieß, dass der Russe mit 90 Divisionen bei Warschau angetreten sei. Die Partei sorgte für Ruhe und die Leute hatten sie auch, was ich nicht recht begreifen konnte. Unser Vater war dann am Mittwoch und Donnerstag noch bei uns und konnte helfen. Am Freitagmittag musste er Bunk ablösen, der hatte den Befehl bekommen Bescheid zu sagen, wann die Wagen losfahren sollten und fuhr an der Kreuzstraße beim Kirchle auf ein Auto.

Abends um 5 Uhr verließen wir dann unsere geliebte Heimat. Ich hatte zwei so schwere Tage vorher, so dass ich den ganzen Schmerz und Trennung von Allem bereits überwunden hatte, als wir aufsaßen und Luise später sagte ich hätte ihr so ein Halt sein können in dieser Stunde.

Aber mein Herz hat geblutet als wir unseren lieben, guten Vater unausgebildet zurücklassen mussten und die Russen schon in Reichtal und Glausche waren. In Kaulıwitz hatten die Partisanen schon Häuser angezündet und Menschen getötet. Das Vieh blieb an der Kette und wird wohl umgekommen sein, denn Samstags waren die Panzerspitzen schon in Namslau.

Alle Männer außer Christl sind mit ihren Familien geflüchtet, obwohl sie zum Volkssturm verpflichtet waren, aber es fehlten die Gewehre.

Von unserem Vater haben wir noch nichts gehört. Es ist ja auch nicht so leicht weil er keine Adresse von uns hat. Hoffentlich ist er nicht den Russen in die Hände gekommen. Es wäre viel besser, wenn er schon eingegliedert gewesen wäre, wie als einzelner Mann da zu stehen. Doch wollen wir hoffen, dass der Herrgott mit ihm war. Falls ihr Nachricht von ihm kriegt schreibt mir bitte gleich seine Adresse, wir haben es so ausgemacht.

Die erste Nacht fuhren wir ganz durch um Abstand vom Russen zu kriegen. Wir hatten von unserer Rapsplane ein Dächle über den Kastenwagen gemacht, so war es zum Aushalten mit der Kälte. Sieben Tage waren wir unterwegs, jeden Abend irgendwo anders ein Nachtlager. Meist nur im Stroh, aber wir waren guten Muts. Jeden Abend gab es warme Kartoffelsuppe, worauf man die Kinder den ganzen Tag vertröstete.

Viel, viel Jammer hat man auf den Straßen gesehen und Brücken und Kreuz- straßen waren so überfüllt, dass es oft Stunden dauerte bis man durchkam. Doch fürchteten wir Fliegerangriffe, die aber nicht eintrafen und wir so froh waren. Nun haben wir hier in Wittgendorf mit Frau Seitz und ihren Kindern zusammen eine große Stube, 5 x 8 Meter und geht es uns gut. Es stehen 4 Betten drin und ein Kachelofen in dem wir kochen.

Es ist eine schöne aber arme Gegend hier, so wie im Schwarzwald. Das Getreide langt den Bauern kaum selber. Sogar Kartoffeln sind knapp. Gemüse gibt es gar nicht zu kaufen, die Laute leben von Kartoffeln. Vieh haben sie sehr schönes, meist Herdbuchkühe und viel Weide an den Hängen. Die Gegend ist katholisch. Wir Flüchtlinge werden als Last empfunden, aus Angst wir essen sie mit auf.

Aber unser Führer ist ja immer noch zuversichtlich und so wollen auch wir nicht verzagt sein und den Glauben an unser geliebtes Vaterland nicht verlieren.

Unsere Polen möchten um jeden Preis wieder nach Haugendorf zurück, obwohl sie hier fast nichts arbeiten brauchen. Unsere Buben finden sich nicht recht zurecht hier und weinen wegen jeder Kleinigkeit. Die Geburtstage haben wir still erlebt und dankbar, dass wir alles gut überstanden haben.

Schreibt mir bitte Kurts Adresse. Was schreibt der liebe Erwin, im Westen kommt der Feind ja auch wieder näher. Bisher waren Privatbriefe gesperrt.

Liebe gute Mutter, sei nun mit allen Geschwistern herzlich gegrüßt und geküsst von

Deiner Maria mit Kindern.

Nach 8 Tagen kam der Donner des Krieges so in die Nähe, dass wir wieder an- spannen mussten. Von unserer Stube aus konnten wir unendlich lange Sani- tätszüge vorbeifahren sehen, von der Front mit Verwundeten.

Nun fuhren wir viele Tage durch die Tschechei in den Sudetengau.

Der Hunger und das Heimweh tat arg weh und das Geheule der Kinder, die das einfach nicht verstehen konnten.

In Saaz gab es Massenquartier in der Schule – das war ein Elend.

Die Leute lagen im einstma- ligen Stroh wie die Heringe, konnten einander nicht mehr leiden, lausten sich und es gab nur eine dünne Wasser- suppe.

Die Klosetts waren verstopft und überall ein wüster Dreck und Geschimpfe.

In Brüx mussten wir Frau Albert zurücklassen, denn ihre Stunde war gekommen.

In den Dörfern stießen wir mit Kosaken zusammen, die auf kleinen Pferdchen umhergaloppierten. Man erzählte sich, dass sie einmal auf russischer und dann wieder auf deutscher Seite wären und die Frauen sehr belästigten.

In Leitmeritz bekamen wir nach langer Zeit ein Bett und von einer Metzgersfrau Brot und 1 Rote Wurst – das war ein Festtag. Das Enkelkind hatte uns vom Markt- platz mitgenommen.

An einem kalten Wintertag machten wir in Passnau/Kreis Ludnitz bei Karlsbad halt. Hier sollten wir für ungewisse Zeit bleiben.

Auf dem Dorfplatz wurden die Leute ihren Quartiergebern zu- gewiesen. Der Bürgermeister sa- gte: „Anton Wagner, Du nim- mst die Frau mit den 4 Buben.“ Er weigerte sich und wurde dann dazu gezwungen. Bald wurde ich inne, dass er ein Gegner des Hitlerregimes war und nun sei- nen Trotz ausübte.

Wir bekamen eine Küche und Kammer zugewiesen. Ich bat ihn ob er mir Holz zum Feuern ver- kaufen wolle. „Im Wald hat es genug Leseholz.“ Dabei blieb er.

Nun musste ich mich an den Bürgermeister wenden, der seine Haltung voraussah und mir Kohlen zukommen ließ.

Für den Anfang bekam ich Anzündholz, als der Schnee weg war holten wir Lese- holz auf dem Rücken im Wald.

Milch und Eier kaufte Trudls Mutter bei Frau Wagner und händigte es mir un- bemerkt aus.

Die Polen schliefen im Stall bei den Pferden auf einem Maierhof. Zum Essen kam Stanilslaus zu uns.

Kartoffeln bekamen wir beim Ortsbauernführer zugeteilt, auch erhielten wir Lebensmittelmarken. So konnten wir uns über Wasser halten, wenn auch nie satt essen.

Die Russen nahmen das Dorf ein, zuvor wurde die tschechische Fahne gehisst. Es geschah nichts Schlimmes.

Mit den Russen hielten sich Wagners gut und so kam es, dass ich für die Russen waschen musste. Als Belohnung bekam ich eine Fleischdose. So tat ich es gern. Stanislaus musste einmal aus einer Gärtnerei Gelberüben in ein Krankenhaus fahren, er bat mich um einen Sack und brachte ihn gefüllt mit solchen.

Da wir nie gestohlen hatten, nahm ich es als ein Geschenk vom Himmel, denn Gemüse gab es überhaupt keines zu kaufen. Wir teilten sie dann mit den anderen. Auch Fleisch und Brot mussten in Luditz geholt werden.

Es waren nur ganz spärliche Zuteilungen und die Frauen wollten den Weg, etwa eine Stunde, nicht mehr machen wegen der Angst vor den Russen. So übernahm ich die Besorgung.

Der Frühling war schon bald gekommen, die Sonne schien warm. Überall wurde es grün und die zahlreichen Kirschbäume standen in prächtiger Blüte.

Die Gegend war überhaupt dem Schwabenland und meiner Heimat, im Hecken- gäu, eng verwandt.

So holten wir wilde Kirschblüte und sangen Oma Roth (Trudls Mutter) am 20. April zu ihren Geburtstag „ALLE VÖGEL SIND SCHON DA“.

Sie hat sich so sehr über dieses Ständchen der Buben und mir gefreut, dass sie Jahre danach immer noch davon sprach.

Sehr hatte man bis zum Kriegs-Schluss unter den amerikanischen Tieffliegern zu leiden. So lagen in der Kapelle 9 verstümmelte Tote die in dem, aus Lock und zwei Wagen bestehenden Zügle das von Luditz bis Buchau fuhr, beschossen wurden.

Die Einwohner hatten große Angst und wollten nur ungern die Felder bestellen. Deshalb half ich gern beim Kartoffelstecken und bekam dann einen Laib Brot dafür.

Anton Wagner hatte einen Bienenstand und einige qm großes Gärtle drum herum. Ich bat, ob ich nicht etwas einsäen dürfte und bekam die Erlaubnis.

Wie freute ich mich, als Salat und Rettiche, Kohl und Gelberüben keimten und aufgingen. Allerdings kam Haufenweise auch Unkraut, denn Wagner hatte beim Dreschen den ganzen Unkrautsamen dort hingeleert und war darüber schaden- froh. Meine Freude am Bestellen konnte er damit nicht verderben.

Eines Tages kamen wieder Flüchtlinge und wollten nach Buchau.

Eine hochschwangere Frau brach zusammen. Niemand wollte ihr helfen. So bat ich Stanislaus die Leute mit unseren Wagen dorthin zu fahren, er willigte ungern ein, „fahre aber nur bei Nacht!“

In der Frühe zeitig kam er zurück und hatte ein fremdes Pferd neben unserem Hans am Wagen. Den 3 ½ jährigen Max, einen wertvollen Belgier, hatten ihm die Russen abgespannt.

Am 8. Mai war der Krieg zu Ende.

Kurz darauf durften die Polen heimfahren. Beim Abschied sagte ich: „Stanislaus, wer hätte das gedacht, dass es so käme“, er weinte, „warum ihr Krieg anfangen?“

Ich musste mich aufrichtig für sein Verhal- ten und zu uns stehen bis zuletzt bedanken und konnte ihm nur alles Gute wünschen. Hoffentlich durfte er auch in seine Heimat zurück.

Auch Wagners hatten ein polnisches Mäd- chen, die ebenfalls heim durfte.

So war auf einem Mal meine Hilfe im Stall

angebracht.

Die Tschechen wurden sich nun ihres Sieges bewusst und verwiesen mancherorts die deutschen Flüchtlinge.

So kamen zwei Haugendorfer Familien, Frau Falke kinderlos und Frau Beine mit 5 Kindern bei mir an. Wagner erlaubte, dass ich sie aufnehmen durfte.

So brachten wir Stroh in die Küche und alle kamen unter. In der Kammer war ja sowieso nur eine eiserne Bettstelle an der der Rost durchgerostet war. Ein Soldat, die öfters auch bei uns übernachteten, hatte mir 3 Bretter als Ersatz hineinge- macht.

Etwa 14 Tage hausten wir nun, drei Frauen und 9 Kinder, so.

Ordnung zu halten war fast nicht möglich, denn Frau Beine war nervlich so fertig, dass sie ihren Mutterpflichten nicht mehr nachkam.

So kochte ich für alle, schlecht und recht, von dem was mir zustand. Frau Falke aß nie mit, sondern kaufte sich 1 Liter Milch und aß ihr Brot dazu

und so kam es, dass ich, als wir am 31. Mai nach Schlesien aufbrachen, keine Lebensmittel mehr hatte.

Nun waren wir Vogelfrei.

Der russische Kommandant hatte uns zwar Papiere gegeben, mit der Erlaubnis nach Schlesien zurückzudürfen; aber wir lernten nun die Tschechen kennen.

In manchen Dörfern mussten wir Spießruten laufen und wurden von den Ein- wohnern angespuckt.

Niemand hatte den Mut um Essen zu fragen.

Nur misstrauisch konnte man eine Scheune als Nachtquartier benutzen.

Aus den Roggenfeldern oder Wäldern kamen uniformierte Tschechen mit gezo- genem Revolver und verlangten, dass wir unsere ganze Habe abluden und sie nahmen sich was sie brauchen konnten.

Frau Seitz wurden beide Pferde abge- spannt und ihr Wagen blieb stehen.

Frau Falke hat sie auf ihren Wagen genommen.

Später nahmen mir die Russen das neue Pferd weg, also musste Hans den schweren Wagen allein ziehen.

Er tat sich sehr weh, weil die Deichsel ihn an den Hüften aufscheuerte.

Ein 15 jähriger Junge aus Haugen- dorf übernahm nun die Zügel und ich hielt die Deichsel von Hans weg.

Wir hatten große Not über die Sudeten zu kommen.

Einmal hingen die Russen den Wagen an ihren Lastwagen und ich führte Hans hintennach. Auch Brot und Speck gaben sie 2x an die weinenden Kinder ab.

Nun waren auch die deutsch-stämmigen Familien vom Sudetenland ausgewiesen und auf den Straßen.

Wir erreichten nun Kamenz und die tschechisch-deutsche Grenze. Dort mussten wir wieder alles Abladen.

Tante Luis hatte viel Geld dabei, dass sie alles wegnahmen. Als sie fragte wie sie weiterkommen soll, schlugen sie ihr so ins Gesicht, dass es ganz anschwoll.

Einen Jungen misshandelten sie so, dass er blutüberströmt war, weil sie im Heu auf dem Wagen noch ein kleines leeres Kofferle fanden, das ins Heu gerutscht war.

Endlich waren wir zwischen Chemnitz und Dresden ins Alt- reich gekommen.

An einem herrlichen Morgen machten wir im westlichen Vorort von Dresden eine Ruhepause. Hier gab es noch heile Häuser, Kinder kamen und besahen unsere Wagen, verschwanden und brachten dann den Buben eine Mundharmonika.

So erlebten sie nach langer Zeit eine erste Freude. Auch ich war ermutigt durch diese Anteilnahme.

Es ging weiter und wir fuhren durch die zerstörte Stadt. Die Straßen waren durchlöchert, überall Schutt und Trümmer.

Wir kamen durch den Kreis Bautzen. Die Stadt hatte sich sehr verteidigt gegen die Russen und bekamen daher, der ganze Kreis, keine Lebensmittelkarten.

Wieder verlor ein Siedler seine Pferde durch die Russen. Sein Wagen blieb stehen und ich wurde aufgefordert meinen schweren Wagen mit dem leichteren einzu- tauschen, ich gehorchte nicht.

So ließen sie mich an einem Berg zurück aus Trotz für meinen Eigensinn. Russen waren mir behilflich den Berg hinaufzukommen.

Es wurde Abend und unser Treck war nicht mehr in Sicht.

Als wir in ein Dorf kamen war am Eingang eine Tafel angebracht, dass das Übernachten von Flüchtlingen streng verboten sei, wegen heimkehrenden rus- sischen Truppen.

Wir kamen an ein Arbeitsdienstlager außer Orts. Die Gebäude waren im Versatz gebaut.

Wir stellten unsern Wagen so auf, dass er von der Straße aus nicht zu sehen war, spannten Hans aus und ließen ihn auf dem Rasen weiden.

Tante Paula Prizibyla mit zwei Kindern und wir schliefen auf dem Wagen. Betrunkene Russen jodelten auf ihren Panjewagen vorbei.

Wir baten den Vater in Himmel um Seinen Schutz und konnten ruhig schlafen. Auch unser Hans, dem wir am Wagen festbanden, ruhte aus.

Am nächsten Morgen fanden wir bei unserer Weiterfahrt unsere Haugendorfer auf dem Schäferhof bei Mangelsdorf an der Landes- krone. Allesamt froh, dass wir sie fanden.

In der Scheune hatten sie Quartier gemacht. Zum Hof gehörte ein Kindergarten mit einer Tagesküche für Gutsarbeiterkinder. 20 Bres- lauer Frauen waren hier untergebracht.

Wir hatten unterwegs 3 Kopf Kohlrabi und ein paar Gelberüben erstehen können.

Da wir schon lange an einem schrecklichen Durchfall litten, konnten wir diese roh nicht

essen.

In der Küche war reger Betrieb, alle wollten eine Mehlsuppe oder Kartoffeln kochen, bei dieser erstmaligen Gelegenheit.

So musste ich warten, weil mein in Passnau erstandener Topf arg groß war.

Die anderen waren schon in die Scheune gegangen, als ich daran war das Gemüse in die Teller zu leeren.

In der Türe erschien ein junger Russe und bat mich um etwas, ich verneinte sein Begehren. Er war anständig und ging.

Wieder ging die Tür auf und wieder stand ein Russe vor mir, die gleichen Worte sprechend, aber mit bösem Blick und einer Forderung.

Ich nahm den Kleinsten auf den Arm, sagte „kommt schnell“ und rannte über den Hof zur Scheune. Die Buben hinter mir her.

Mit einer Kette hatten die Haugendorfer das Tor versperrt.

Auf mein Schreien wurde geöffnet und dann ging ein schreckliches Geschimpfe los, über meinen Leichtsinn. Die Buben weinten über ihr stehengebliebenes Essen und sagten „was bist Du für eine Mutter“.

Mitten im Hof stand ein Brunnen, aber die Breslauer Frauen wuschen und käm- mten sich nicht, vor lauter Angst vor den Russen.

Der Herd rauchte und qualmte und es wollte die Platte nicht heiß werden, denn unter dem Rohr war im Kamin ein riesiges Loch.

Ich suchte ein paar Backsteine und holte im Feld Lehm und machte das Loch zu. Dann war es ganz anders mit dem Kochen. Nur die Mittel fehlten fast gänzlich. Als es länger nicht regnete, versiegte der Brunnen und ich holte das Wasser im Dorf.

Hier lagen wir 14 Tage und ernährten uns von Leinsamen, denn in der Scheune lagerte unausgedroschener Flachs.

Unsere alten Männer baten wir täglich, nach Görlitz zu gehen mit unseren Papieren. Denn dort war die Grenze zwischen dem russisch und polnisch be- setzten Gebiet.

Aber diese meinten, sie wollten lieber in der Scheune verhungern als in Sibirien landen.

So entschlossen Frau Prisibilla und ich uns dorthin zu gehen. Vor der Kommandantur stand ein deutscher Soldat Posten.

Als wir um Einlass baten sagte er gar nichts, auf weiteres Drängen meinte er:

„Hier kommt nicht einmal eine deutsche Maus hinein, viel weniger zwei Frauen“.

Dann gingen wir zur Neißebrücke.

Dort standen hunderte von Menschen und wollten hinüber.

Eine weinende Frau fragten wir, was ihr fehle. Sie erzählte dann‚ dass die Stadt geteilt sei, ihre Tochter wohne im polnisch besetzten Teil und habe einen Schrebergarten, diese gab ihr einen Kopfsalat und einige Stängel Rhabarber, als sie diese herüber- bringen wollte, wurde es ihr abgenom- men und sie wurde noch geschlagen.

Müde kamen wir am Abend zurück und bekamen ein Riebel schimmeliges Brot. Wir Südwestdeutschen entschlossen uns an jenem Abend, unsere Richtung nach Westen einzuschlagen.

So nahmen wir von den übrigen Haugendorfern Abschied, allerdings hofften wir immer noch auf ein Wiedersehen in Schlesien.

Familie Heck und Seitz verstauten ihre Habe bei Frau Falke und Frau Beine, die von Westfalen waren.

In Dresden mussten sie in Richtung Meißen fahren und glaubten, dass auch ich mitkäme; aber ich fuhr in Richtung Stuttgart – konnte auch ihr Fahrttempo nicht mehr mithalten.

So verabschiedeten wir uns schweren Herzens.

Es war ein Samstagabend, schon fing es zu dämmern an, als wir in den Dres- dener Vorort Tharandt fuhren.

An einem Fabrikgebäude, in Felsengärten gelegen, stand ein Mann unter dem Eingangstor und fragte, wo wir hinwollten. „Nach Stuttgart“. „Aber heute nicht mehr“. „Nein, heute brauchen wir ein Nachtquartier“. „Fahren Sie herein“.

So durften wir in der Waschanlage duschen und bekamen Brot und Tee und unser Hans konnte weiden und wir durften in einem Fabrikraum schlafen. Meterhoch waren Aluminiumgegenstände aufgestapelt.

Ich fragte den freundlichen Mann, was das für komische Dinge seien? Er sagte: „Vor einem halben Jahr wäre ich um den Kopf gekommen, wenn ich`s ihnen gesagt hätte, das ist die „V2“, nur der Sprit hat gefehlt, deshalb kam sie nicht in den Einsatz“.

Dankbar für die Menschlichkeit die wir erleben durften, spannten wir in der Sonntagsfrühe an.

Sogar ein halbes Brot bekamen wir mit und alle guten Wünsche auf unseren weiten Weg.

Nun war ich auf der Suche nach einem leichten Wagen, denn Haugendorf war ja nun nicht mehr der Grund, weshalb ich den Wagen nicht umtauschte.

Ich hatte aber kein Glück und so fuhren wir unsere Straße weiter.

Abends kamen wir nach Naundorf.

Ich fragte um eine Bleibe für die Nacht, da hieß es „Höchstens bei Familie Bernhard“. Dort wurden wir freundlich aufgenommen und durften am Abend- brot mithalten. Der Bauer wollte wissen woher und wohin und sagte mir dann, dass er Heu machen wolle und kein Gespann habe, die Russen hätten seine Pferde mitgenommen, ob ich nicht bei ihm bleiben wolle. Ich sagte zu, bis das Heu drinnen sei. Wir bekamen eine saubere Stube zugewiesen und durften am Tisch mitessen. Ich half beim Melken und Heumachen, dann wollte ich weiter.

Die Leute wollten unbedingt, dass ich bleiben soll.

Doch ich sagte, ich wüsste seit dem 19. Januar weder von meinem Mann noch von der Mutter und Geschwistern etwas und wolle unbedingt weiter.

Wir kamen in den Kreis Freiberg und in ein so starkes Gewitter – ein Kugelblitz rollte vor dem Wagen über die Straße.

Dann kamen wir an einen steilen Berg und Hans kam nur stückchenweise vorwärts, dann mussten wir einen Stein unter das Wagenrad legen bis es wieder weiterging.

Ein Mann war mit einem Ochsengespann auf dem Feld und beobachtete uns. Er kam zur Straße und fragte wohin des Weges. Darauf meinte er „Das ist un- möglich, sie kommen doch nicht über die Grenze, kommen sie mit aufs Gut Oberschöna, ich bin dort Verwalter“. Er war auch Flüchtling aus Grünberg in Schlesien. So wollte auch er uns halten wegen dem Pferd. Das Gut sei 1000 Morgen groß und auch er hatte nur 2 Ochsengespanne.

Das starke Gewitter hatte Regenwetter zur Folge.

So blieben wir einige Tage und er überredete mich, den Hans ihm zu überlassen bis die Grenzen geregelt und geöffnet seien – daran glaubte er fest.

So besorgte er mir einen Handwagen und ich zog dann mit dem Allernotwendigsten weiter.

Der Abschied von Hans fiel uns allen schwer; aber ich war auch erleichtert, weil er nun bessere Tage bekam, denn er tat mir oft so leid.

Wir erreichten Chemnitz.

Die Straße war wieder durchlöchert.

Vor uns fuhr ein Mann mit einen Pritschenwagen, er gab uns einen Strick und wir durften unser Wägele anhängen.

Da kam ein Bombentrichter, das Wägele fiel um und die Bettstücke und alle Habe wurden mitgeschleift und ganz dreckig.

Bei einem alten Ehepaar in einer Ruine, denn auch Chemnitz war arg zerstört, durften wir übernachten und konnten unsere Sachen trocknen. Wir hatten noch ein wenig Malzkaffee, den uns jemand schenkte. Als ich ihn kochen wollte mit zwei Backsteinen und Reisig, hatte ihn das Ehepaar weggenommen.

Nun kam eine unbeschädigte Bahnstrecke und wir durften, samt dem Wägele, auf einen Güterwagen 27 km fahren.

An einen Samstagabend kamen wir in Glauchau an.

Auf dem Bahnhof erkundigte ich mich nach einem Flüchtlings- lager. „In Rötenbach, 2 Stunden von hier, gibt es eines“.

So fragten wir nach der Richtung und wanderten die Bahnhofstra- ße entlang.

Auf der andern Gehwegseite ging eine ältere Frau mit einem Kin- derwägele spazieren.

Auffällig musterte sie uns und ich ärgerte mich.

Mit einem Mal kam sie über die Straße und sprach mich an, woher und wohin ich wolle. Sie meinte dann, „aber nach Rötenbach kommen Sie heute nicht mehr, bei dem Tempo mit den Jungs“.

„Ich muss aber, schließlich kann ich nicht auf der Straße bleiben bei Nacht“. Dann meinte sie, „wir wohnen zwar auch nur in Miete, aber ich will den Haus- herrn fragen, ob Sie nicht bei uns bleiben könnten“.

Nun betete ich innbrünstig, dass der Mann doch ja sagen möge. Und er sagte ja.

Dann nahm uns die Frau in ihre Wohnung, ich durfte die Buben waschen doch der Gatte war noch unterwegs. So fürchtete ich, es könnte ihm nicht recht sein. Als er dann kam erklärte ihm seine Frau wie sie mich am Bahnhof getroffen habe und es doch ein Unding wäre, mich laufen zu lassen.

Wir begrüßten uns und Herr Martin meinte, „was hör ich da für vertraute Laute, Sie sind doch Schwäbin? Meine Eltern kamen in ihren jungen Jahren von Stuttgart nach Glauchau und mein Vater war Weber und Glauchau ist eine Weberstadt“.

So waren wir freundlich aufgenommen.

Mir wurde gesagt, dass der Russe die Grenze Sonntags nicht öffne und wir erst Montags welterziehen sollten.

Im Nebenbau war eine Dachkammer mit zwei Betten, dort durften wir schlafen. Sonntags hat uns Frau Martin, die die Liebe selber war, mitversorgt.

Am Montagfrüh um ½ 6 Uhr standen wir mit unzähligen Menschen an der Muldebrücke, der russisch-amerikanischen Grenze.

Abends um 7 Uhr kam Frau Martin mit den Rad angefahren und meinte, „so hob i mir`s docht, hat der Russe nicht aufgemacht?“ Wir zogen mit ihr zurück in die Marienstraße.

Dienstag und Mittwoch standen wir wieder von früh bis spät draußen.

Am Donnerstag wollte ich aufstehen und uns fertig machen, aber meine Füße trugen mich nicht mehr.

Ich wollte dass Ernst, der Älteste, Frau Martin Bescheid sage, aber er sagte „Mut- ter, mit mir fährt es Karussell“. So blieben wir im Bett.

Über Mittag erschien Frau Martin, die berufstätig war und unser Wägele noch stehen sah und fragte, warum wir nicht zur Grenze seien.

Ich erklärte meinen Zustand – „dann muss der Arzt her“ – und sie holte ihn. Er sagte, „da besteht Typhus-Gefahr“.

So wurden Ernst und ich auf ein Wägele gelegt und Herr Martin brachte uns ins Krankenhaus.

Wir wurden in den Baracken un- tergebracht und dann lag ich fast 3 Wochen in hohem Fieber und brachte nichts mehr zusam- men im Kopf.

Ernst hatte einen Wasserbauch und bemühten sich die Ärzte am meisten um ihn im ganzen Saal.

Um die 3 Brüder machte ich mir keine Sorge, denn die Wirklichkeit existierte für mich nicht mehr.

Aber böse Fieberträume plagten

mich und ich wollte immer heim.

Nach 3 Wochen brachte die Schwester die 3 Kleinen herein und meinte, „ihr habt ja alle Typhus“.

Nun ging der Kampf um Eckhard, denn er war todkrank und alle hatten das Büble, das eigentlich nur noch aus dunklen Augen in seinem blassen Gesichtle bestand, so arg lieb.

Frau Martin und Frau Haller hatten die Drei die ganze Zeit versorgt.

Sonntag kamen Herr und Frau Martin an unser Fenster und fragten nach unserem Ergehen. Sie scheuten nicht den weiten Weg durch die Stadt.

Nach 7 Wochen wurden Fritz und ich entlassen. Fritz war am wenigsten krank. Wir durften wieder in unserem alten Quartier wohnen.

Einen Monat später wurden die Drei entlassen.

Es war Anfang Oktober, Eckhard war noch so schwach auf den Füßen, dass vor- läufig an kein Weiterreisen gedacht werden konnte.

So machte ich mich in Haus und Garten und Altwarengeschäft von Herrn Gehrt, dem Hausbesitzer, nützlich.

Wir erhielten zum Glück Lebensmittelkarten und Frau Martin kochte für uns mit.

Inzwischen war es Mitte Oktober geworden.

Manchmal war ich recht mutlos und so fand mich Frl. Martin, die ledige Schwester von Herrn Martin, bei einem Besüchle an.

Sie ließ mich ein Los ziehen und ich zog den Spruch: „Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat“.

In der Zeitung suchte eine Frau, deren Schwiegereltern in Stuttgart wohnten, Anschluss für einen Grenzübergang.

Wir besprachen uns und wollten am 17.10. reisen.

Vorher holte ich per Bahn meine zurückgelassenen Sachen von Freiberg nach Glauchau. Hans hatte sich prächtig erholt, ihn musste ich dort lassen.

Vorsichtshalber nähte ich an einen langen Sack Träger für den Fall, dass ich nicht mit dem Wägele über die Grenze käme. Sie war inzwischen in Thüringen bei Meiningen.

Herr Martin begleitete uns früh um ½ 6 Uhr auf die Bahn.

Schon an der Sperre wurde das Wägele zurückgewiesen. Wie gut, dass Herr Martin mitkam und es wieder nach Haus nahm.

Wir trafen dann die Grenzgängerin.

Als wir da in Mellrichstadt auf dem Bahnhof ankamen, verschwand mit einem Mal die Frau, kam dann nach einer Weile zurück und erklärte mir: „ich habe mich mit Landsern unterhalten – die meinen es sei ganz unmöglich, dass Sie mit 4 Kindern durchkämen, fahren Sie am besten zurück nach Glauchau, ich schließ mich den Landsern an“. Da stand ich nun.

So übernachteten wir im Bahnhofswartesaal und unternahmen dann den Weg im Niemandsland bis zur Grenze.

Dort angekommen rief uns ein pflügender Bauer an, wo wir hinwollten? Ich stellte mich taub, doch er wusste ja selbst was wir vorhatten.

„Denken Sie nur nicht, dass Sie hinüberkommen – aber hier bleiben Sie auch nicht, ich bin der Bürgermeister vom Ort und habe Pack genug.“

Wir versuchten dann allerlei Hilfe – und erlangten nichts.

So nahm uns ein russischer Lastwagen wieder zurück zum Bahnhof, wo wir die Nacht verbrachten.

In der Früh ging ich ins Flücht- lingslager und bekam dort eine Nummer.

Die Buben waren schon im Hof und spielten mit Kindern.

Ich war so unglücklich und wusste nicht was werden sollte.

Dann gab ich die Nummer zurück und holte die Buben, die gar nicht mitkommen wollten.

So machten wir den weiten Weg

nochmals.

Abends hockten wir uns an die Friedhofsmauer. Das Nachbargebäude war die Schule in der das benannte Pack untergebracht war.

Zwei Frauen verließen das Haus. Eine bemerkte uns und sagte, „dort ist doch etwas“.

Sie kamen näher und fragten, was ich hier mache.

„Warten.“ „Auf was?“ „Bis es vollends ganz dunkel ist.“

„So, so. Sie wollen über die Grenze, kommen Sie nur mit, das ist unmöglich, die Russen schließen. Wir möchten ja alle hinüber.“

So nahmen sie die Kinder bei der Hand und ich musste mit Rucksack und Koffer folgen. Oben angekommen lagen die Menschen wie die Heringe.

Kein Platz mehr. Ja, unter dem Tisch, auf dem eine Kerze brannte, war es noch leer. So verkrochen wir uns dort.

Die Buben legten ihren Kopf auf unser Gepäck und ich hatte einen Tischfuß als Stütze im Rücken. Müde von dem weiten Weg und dem Schleppen schliefen wir bald ein.

Gegen Morgen, es mochte etwa 4 Uhr sein, erwachte ich.

Ich bekam den Befehl, jetzt zu gehen. Es war mir, wie in der Geschichte von Maria und Josef.

Ich weckte die Kinder, eine Frau neben mir wurde auch munter und erkannte meine Absicht, zündete die Kerze an und begleitete uns zur Haustür.

Sie wünschte mir Glück und meinte, wenn Sie nicht zurückkommen, dann haben auch wir wieder Mut. In 3 Wochen hat es keiner mehr gewagt.

So zogen wir auf der Straße entlang Richtung Westen.

Ich war so gelassen und den Buben sagte ich, „nun komme was will, dass mir keiner schreit, dort drüben wohnt die Ahne, dort geht es uns gut.“

Von Martins bekamen wir eine Tüte Bonbons beim Abschied. Jeder bekam eines und sie versprachen mir zu folgen (gehorchen).

Wir waren ein Stück Wegs gegangen als wir mit Halt angerufen wurden und zwei Gestalten erhoben sich aus dem Straßengraben.

Die Buben standen still wie die Soldaten.

Dann fragten die Russen, „Was wollen?“

„Zur Mutter, nix zurück. Kommen von Schlesien, kein Zuhause mehr, Vater Krieg. Nix, zurück. Wir krank, verstehen Typhus?“

„Ja, verstehen.“

„Mutter wohnen drüben, wir viel Hunger, kein Zu- hause.“

„Zurück!“

„Ich nix zurück.“

„Wir schneiden Hals ab“– Zeichensprache.

„Winter kommen. Nix Zuhause.“

Die beiden unterhielten sich und sagten: „Frau Du versprechen, Kinder ganz still, nix flennen.“„Ja, ich verspreche ganz still.“ So ging einer voraus, wir hinterher und der zweite hinter uns.

Dann sahen wir ein Licht, „dort schlafen russischer Kommandant. Er hören Dich, dann wir Hals ab“.

Wir kamen unbemerkt vorbei. Nach einer Weile war wieder ein Licht, ein zweiter Bunker.

„Frau kommen herein“, ich zauderte. „Nix Angst, durchsuchen Dokumente.“

Sie leerten meinen Sack und Koffer auf den Boden, nahmen mir den Geldbeutel ab, forderten mich auf, die Sachen wieder einzupacken, „schnell, schnell, jetzt kommen Ablösung“.

Als der Deckel des Koffers nicht mehr zuging weil die Sachen unordentlich drin waren, setzte sich der Dicke mit seinem Hinterteil drauf und das Schloss sprang zu.

Nun gingen sie mit bis zum Schlagbaum, ich bedankte mich und wir waren drüben. Im nahen Dorf krähten die Hähne und verkündeten einen neuen Tag.

Zum Glück hatte ich nur gut 100 Mark im Geldbeutel – ein kleines Erlebnis in Glauchau belehrte mich:

Da ich nach unserer Rückkehr mit Fritz vom Krankenhaus immer zeitig auf- stand und Frau Martin half, durfte Fritz immer ausschlafen.

Der Schlüssel hatte seinen Platz in der Handtasche.

Als ich drüben etwas holen wollte, war der Schlüssel nicht da.

Ich schimpfte Fritz aus, doch behauptete er, den Schlüssel in die Tasche getan zu haben. Er suchte selber, fand ihn nicht, dann schüttelte er die Tasche und man hörte ihn. Das Futter war aufgetrennt und der Schlüssel dazwischen gefallen.

So nähte ich unser Geld an diesem Platz vor unserer Abreise ein.

Nun fanden wir im Laub unter den Obstbäumen noch Äpfel und waren glücklich darüber etwas im Magen zu haben.

Wir mussten nun Stunden laufen, wie an den Vortagen.

Ich trug das Gepäck etwa 100 m vor, stellte es ab und einer musste dabei bleiben. Dann ging ich zurück und trug Eckhard bis dorthin.

So kamen wir nur langsam vorwärts.

Gegen Mittag waren wir in Meiningen. Dort bekamen wir in einer Bäckerei etwas ohne Marken.

Von da ab kamen wir per Anhalter auf Lastwagen weiter über Schweinfurt, Würz- burg, Höchst. Dort bekamen wir auf dem Bahnhof von der Bahnhofsmission einen großen Topf Spinat. Die Frau meinte, so habe sie noch kaum einmal Kinder essen sehen, so gut hat es ihnen geschmeckt.

Über Wertheim kamen wir nach Neckarelz, dort waren wir in einer Gaststube über Nacht, kamen erst spät am Abend nach Heilbronn, dort schliefen wir in einem Bunker zum letzten Mal…

Dann nahm uns Einer mit über Marbach nach Ludwigsburg.

Von dort fuhren wir mit der Stra- ßenbahn bis Vaihingen.

An der Haltestelle durften wir mit Internet-Foto: Heilbronn 1945 nach Kriegsende

einem Personenwagen mitfahren bis Sindelfingen, dann mit der Bahn nach Böblingen.

Bei Wilhelm Schlecht wurde Onkel Gottlob in Deufringen angerufen, ob er uns mit dem Pferdegespann abholen könnte. Leider hatte er kein Pferd.

So holte unser früherer Nachbar, Herr Friedrich Roller, uns in Böblingen mit dem Auto ab.

Als wir die „Kehle“, dem Tor nach Aidlingen, hinunter fuhren, fasste ich den Mut und fragte ob mein Mann zurückgekommen sei.

Nur ganz zögernd antwortete er mit nein.

Vor Ahnes [Marias Mutter] Häusle standen schon alle, alle bereit und ich sagte „Alle Vögel sind schon da“. Am Ofen waren die Betten über Stühle gehängt, wie es Mutter schon tat seitdem es etwas kälter wurde. In der Küche stand Schwager Gottlob und bratete für jeden ein Schnitzel.

Wir waren daheim!!!

Mutters innige Gebete wurden erhört – war der 24. Okt. 1945.<<

Als Entschädigung bekommt sie ein Holzhaus, 150 m weiter, in dem sie 1992 friedlich einschläft.

Eines Tages als Maria gerade auf ihr altes Herrenrad stieg, über das sie wegen der vielen Arbeit sehr dankbar war, meinte eine strenggläubige Diakonie-Schwester entrüstet:

„Aber Maria, das sieht unser Herrgott nicht gerne!“ Worauf Maria freundlich aber bestimmt sagte:

„Wenn das meinem Herrgott missfällt, lässt er mir ein Damenrad zukommen.“

So tief war ihr Vertrauen

© Frank Maria Stiefel – Schwedisch-Lappland, Nov. 2022

(den Zusatz Maria wählte ich 2007 aus Verbundenheit zu ihr)